本文整理自Nature官网的一篇文章,原文题目为:Pioneering journal eLife faces major test after loss of impact factor

开放获取期刊《eLife》明年将失去影响因子的消息传出后,面临了一些困境。科睿唯安前段时间宣布了这一决定,因为该公司旗下的学术数据库Web of Science表示将不再收录eLife的论文。此举是因为eLife在2023年推出了一种激进的出版模式,即不再“接收”或“拒绝”稿件,而是将所有送审的稿件连同同行评审报告一并公布。

这些事态发展引发了一些问题,即作者是否愿意放弃传统的声誉衡量标准,以换取许多人所期待的出版领域变革。科睿唯安的决定导致一些地区向《eLife》的投稿量下降。

加州大学伯克利分校的分子和细胞生物学家Randy Schekman说:“我非常担心期刊的财务能力会因此受到影响。”他是《eLife》的第一任主编,于2019年卸任。Schekman指出,该期刊在创刊之初曾试图避免被给影响因子。但他认为,现在即将失去这一指标使期刊岌岌可危。

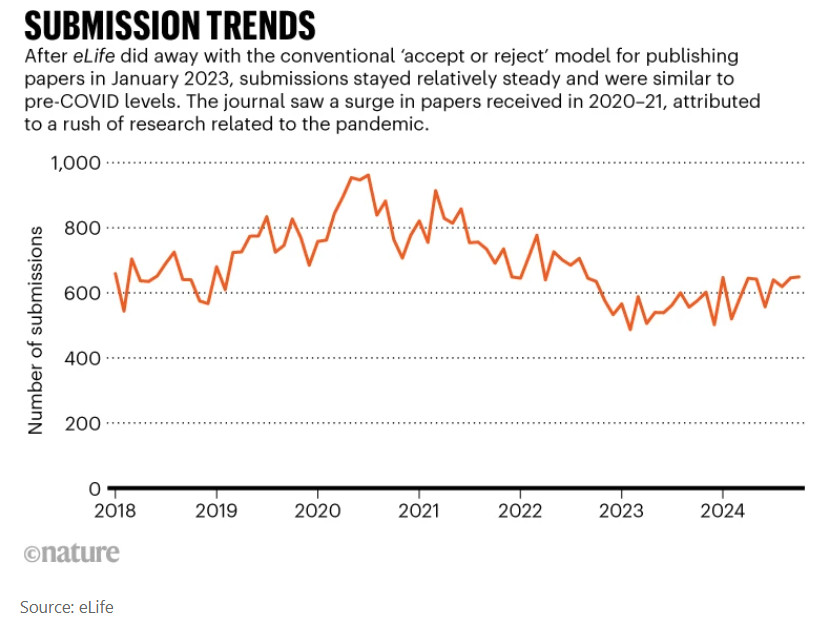

《eLife》表示,虽然它从未支持过影响因子,但也明白失去这一指标对那些严重依赖影响因子进行评估的机构研究人员来说是一个问题。《eLife》杂志联合主编Timothy Behrens说,现在说期刊会发生什么还为时过早,但编辑团队正在收集反馈,并仔细观察投稿情况。目前看来,总体投稿量并没有下降。“

审稿动荡

《eLife》于 2012年创刊,是生物学领域知名度较高的一种开放获取期刊。最初,它采用合作同行评审流程,由评审人和编辑共同决定是否发表论文。作者只收到一封决定信,而不是每位审稿人的报告。

去年,发表模式的改变让研究人员和《eLife》的编辑产生了分歧,其中一些人辞职了。一些人希望重新考虑这种模式,并表达了担忧,例如论文质量会下降,对编辑拒稿(编辑决定一篇论文是否值得审阅)施加了更大的压力。还有人则认为,新方法应该与旧方法一起测试。

生物学家 Sarvenaz Sarabipour 说:"取消‘接受-拒绝’模式确实是向前迈出的一大步,作为科学家,我们知道同行对论文的评估永远不会止步”。Sarabipour曾在《eLife》 之前的旧模式下发表过一篇论文,并在两种模式下都担任过审稿人,她有意向继续向该期刊提交稿件。“我认为很多人,尤其是早期职业研究人员,仍然希望能把自己的论文投给《eLife》"。

Behrens说,自新模式推出以来,各领域的投稿数量并没有发生显著变化。从2024年7月到10月,《eLife》每月收到约640篇投稿,其中约150篇被选中进行送审和发表。在计算神经科学等更接近物理学和计算机科学的领域,研究者们已经习惯了预印本,该领域的研究人员“对新模式接受度良好”。但在医学或细胞生物学等领域,研究人员更习惯于传统的出版模式。

加利福尼亚州斯坦福大学的生化学家Suzanne Pfeffer对这一改变很反感。“在我认识的人里,没有人愿意在那里发表文章了。”她曾是《eLife》编辑委员会的成员,但因为新模式而辞职。

影响因子的问题

由于采用了新模式,Web of Science 从2024年10月起不再将《eLife》的论文收录到其数据库中。11月,科睿唯安宣布,自2025年起,将不会给《eLife》影响因子。

长期以来,学术界一直批评影响因子,认为它是衡量期刊质量的指标,但往往被用来评判单篇论文。对许多研究人员来说,聘用、终身教职和研究资助的决定都会受到所发表论文的期刊影响因子的影响。

目前有两种截然不同的观点:一种观点认为,一篇文章的好坏应该只看这篇文章,而另一种观点则认为,你可以通过文章所在期刊来判断文章的质量。

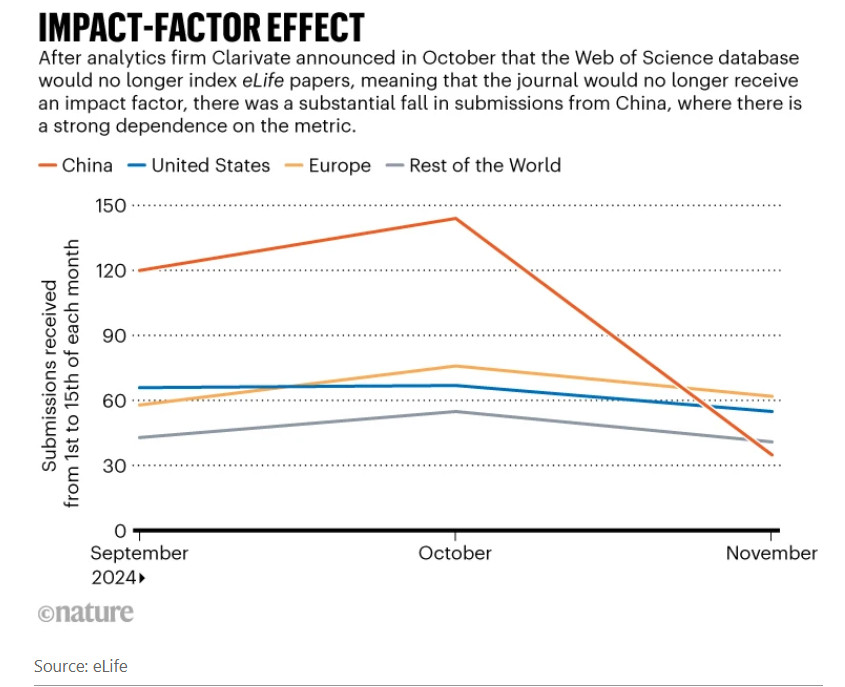

许多人谴责科睿唯安上述决定,认为这阻碍了学术交流的创新。《eLife》也关注到来自中国的投稿量急剧下降,从9月和10月上半月的100多篇下降到11月上半月的不到50篇。其他地区,包括美国和欧洲,投稿量相对保持稳定。

部分索引

《eLife》宣布将向Web of Science发送部分论文,此举意味着这些论文将被收录,《eLife》称这些论文占其发表论文的93%。但这不会使该期刊有资格获得影响因子。

科睿唯安发言人说,Web of Science之所以做出这样的决定,是因为《eLife》认为提供的论文符合质量标准;数据库编辑认为这些文章“通过了同行评审”。但科睿唯安并不给部分收录的期刊提供影响因子。

对于《eLife》的这一决定引起了两极分化。一些人对妥协的必要性表示认可,但另一些人则批评《eLife》实质上重新引入了“接收-拒绝”模式。这是否会影响研究人员向《eLife》投稿的意愿还有待观察。

《eLife》主编Behrens说,此举是在广泛征求作者意见后做出的,许多作者表示,尽管他们并不关心影响因子,但他们所在的大学和资助方使用 Web of Science 进行排名和评估,因此收录他们的论文非常重要。

参考来源:https://www.nature.com/articles/d41586-024-04199-z